论文一:在农业经济研究领域国际权威期刊《Agricultural Economics》发表题为“Misconceptions on Food Date Labels and Consumer Welfare Implications”的研究成果,深入探讨我国现行保质期标签误读对消费者购买行为以及福利的影响,李晓磊为论文第一作者,华中农业大学青平教授为论文通讯作者,美国俄亥俄州立大学胡武阳教授、美国克莱姆森大学博士后蒋奇、华中农业大学李剑教授为论文共同作者。

保质期标签作为判断包装食品质量与安全的重要指标,在食品市场中被世界各国实践与研究了几十年。消费者对食品保质期标签的误读一直是个重点研究话题。已有研究表明,食品保质期标签误读可能导致严重后果。误读可引发消费者错误的购买行为,增加生产商和零售商在库存管理方面的复杂性。部分消费者的误读源于复杂的食品保质期标签系统,消费者难以区分不同类型的保质期标签。此外,标签上剩余天数与保质期时长的组合也容易造成消费者对食品质量的混淆。这些标签误读可能导致消费者提前丢弃仍可食用的食品,从而造成食物浪费。综上所述,保质期标签误读不仅影响消费者福利和市场效率,还对资源利用、公众健康、食物浪费和可持续发展产生不利影响。然而,当前文献在这些方面关注较少。本文以中国这一全球最大的食品市场为背景,基于选择实验研究方法的全国性调查,研究保质期标签的误读对消费者购买行为及其福利效应的影响。鉴于消费者对保质期标签的困惑及误读在全球范围内普遍存在,本研究具有广泛的国际意义。

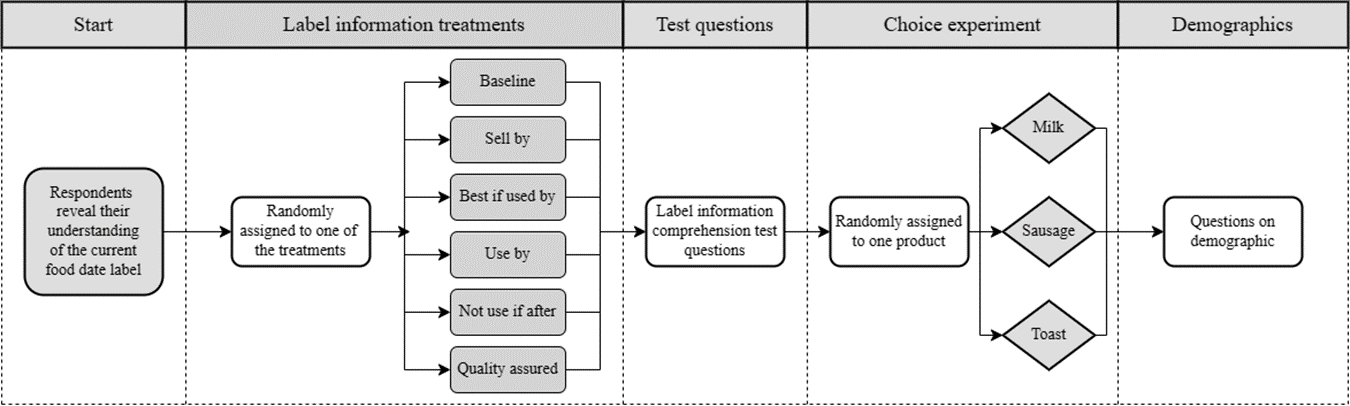

图1 保质期标签实验的流程图

研究发现,中国消费者对现行食品保质期标签存在误读,误读显著影响消费者的购买行为并造成福利损失。本研究向消费者提供不同保质期标签用语的定义时,其购买行为会进行相应调整。此外,本研究对不同保质期标签的福利模拟表明,在允许存在误读的前提下,将当前的“此日期前销售(Sell by)”标签(中国现行保质期标签官方定义)更换为“此日期后变质(Not use if after)”标签能够带来最大幅度的福利提升。食品类型的异质性也会在标签误读条件下影响消费者的购买行为及福利损失。研究结果表明,在能够引导消费者正确理解的前提下,为不同食品类型提供差异化的保质期标签可能更具政策效果。本研究对于制定在单一标签用语系统下的相关政策具有一定的启示意义。

本研究得到国家社科重大基金(22&ZD079)项目资助。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/agec.70031

论文二:在农业经济研究领域国内权威期刊《农业技术经济》发表题为“保质期标签误读与食物浪费:理论解释与经验证据”的研究成果,系统分析我国现行保质期标签误读对消费者丢弃行为及其食物浪费的影响,李晓磊为论文第一作者,华中农业大学青平教授为论文通讯作者,美国俄亥俄州立大学胡武阳教授、华中农业大学李剑教授为论文共同作者。

习近平总书记指出“粮食安全是国之大者”,保障国家粮食安全是新时期实施乡村振兴战略,实现共同富裕目标的首要任务。维护粮食安全已经成为国家经济治理面临的突出议题,缓解食物浪费问题是保障国家粮食安全的重要途经。据联合国粮农组织(FAO)统计,中国的食物浪费总量位居世界第一,其中保质期标签误读产生的食物浪费,造成的经济损失高达1610亿美元。因此,探究保质期标签误读的食物浪费对维护世界粮食安全和推进可持续发展具有重大战略意义。

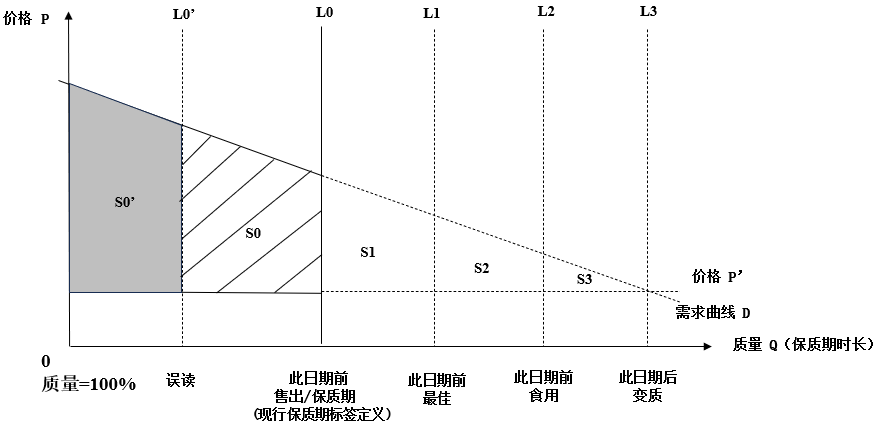

图2 消费者剩余理论对保质期标签误读与食物浪费的应用

研究发现,第一,保质期标签误读会影响消费者的丢弃行为。标签误读会混淆消费者对食品质量的判断,对消费者的丢弃意愿和保留意愿均存在影响。第二,本研究明确向消费者提供保质期标签新用语体系的充分解释后,发现替换保质期标签用语体系会调整消费者的丢弃意愿和保留意愿。食物浪费模拟结果进一步表明,当把现行的保质期标签“保质期”精准定义后呈现给消费者,“保质期”标签依然会使消费者做出不恰当的丢弃行为,造成食物浪费;当把保质期标签用语体系替换为“此日期后变质”时,消费者出现不恰当的丢弃行为的概率最低,造成食物浪费的可能性也最低。第三,本文构建的选择实验新方法较为有效,模型分解出的丢弃意愿和保留意愿存在异质性。

本研究得到国家社科重大基金(22&ZD079)和中央高校基本科研业务费专项资金(Z1090124021)项目资助。

论文三:在环境科学研究领域国际权威期刊《Sustainable Production And Consumption》发表题为“The Actionability of Household Food Waste Reduction”的研究成果,本文通过构建“可操作性(actionability)”的概念以纠正传统家庭食物浪费测量的误差。李晓磊为论文第一作者,华中农业大学青平教授为论文通讯作者,美国俄亥俄州立大学胡武阳教授、华中农业大学李剑教授为论文共同作者。

全球每年有三分之一的食物产量被损失或浪费,造成的经济损失每年超过一万亿美元。在所有食物浪费中,超过一半发生在家庭层面。因此,研究家庭食物浪费对理解和减少整体食物浪费具有重要意义。

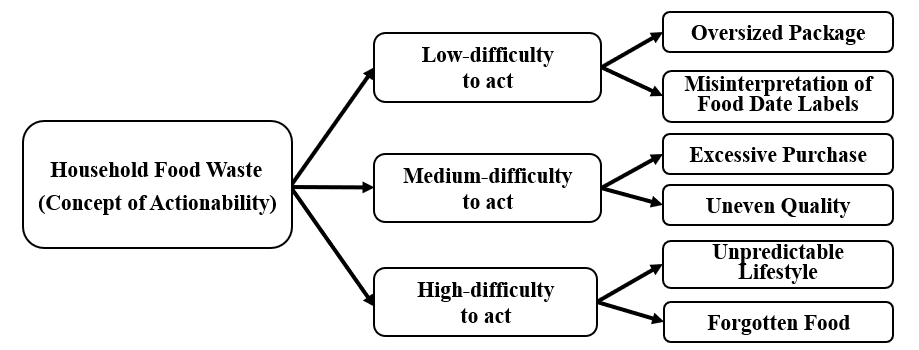

在消费者食物浪费的研究中,已有研究通常将被丢弃的食物分为“可食但被浪费的食物”和“不可食部分”(如骨头、蛋壳和果皮)。换句话说,大多数以往研究将所有被丢弃的可食用食物都视为可避免的食物浪费。然而,也有观点认为,并非所有被丢弃的可食用食物都属于可避免浪费。因此,本研究引入了“可操作性”的概念。基于消费者在采取措施以避免浪费时面临的难易程度,将食物浪费划分为三个可操作性等级,即低、中、高三个层级。这一分类不仅提升了食物浪费测量和报告的有效性,也为制定更有针对性和可操作性的消费端食物浪费减少策略提供了重要参考。

图3 可操作性概念的框架图

以往对家庭食物浪费的定义大多是指被丢弃的可食用食物,但该定义过于宽泛,不利于准确识别食物浪费,无法制定最有效的干预措施。研究结果表明,基于“可操作性”调整后的食物浪费测量方式是对传统定义的重要补充。该测量方法剔除了一些理论上可避免、但在实践中难以执行或执行成本过高的食物浪费。与以往研究相比,“可操作性”的调整方法可使食物浪费的估算比例下降2.4到10.6个百分点。将该方法应用于2019年中国的家庭食物浪费数据,可以将浪费量和相关成本最多分别减少720万吨和265亿美元。

本研究得到国家社科重大基金(22&ZD079)和中央高校基本科研业务费专项资金(Z1090124021)项目资助。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352550924002549#s0065